海の恵みと山の恵みが共に存在する湯の街「別府」。この豊かな恵みに囲まれた中で「かぼす本家」は2020年で創業23年目を迎えました。「かぼす本家」自社農園で栽培されたかぼすの皮は麹スピリッツTUMUGIの香味を担う5種類のボタニカルの一種として使用されています。このTUMUGIは現在、多くのバーテンダーがカクテルベースに使用しており、世界のスピリッツコンペティションでも数々の賞を受賞しました。バーテンダーも注目するTUMUGIに使用されている香り高いかぼすはどこで栽培されているのか、どのような方々が造っているのか。シリーズ連載の第一話。今回は「かぼす本家」星野社長にインタビューを行いました。

■かぼすを知らない社長、誕生

―― まずは「かぼす本家」の創業についてお聞かせください。

星野 父が福岡県で酢を中心とした調味料の会社を経営しており、その繋がりのあった別府市の加工品販売会社を引き継ぐ形で1998年に創業しました。創業時は父が社長を兼任しており、私は全く畑違いの銀行マンとして福岡で働いていたんですよ。当時はかぼすが柑橘であることすら知らず(笑)、ましてや会社を継ぐことなんて考えていませんでした。まだ30代だったこともあり、これから銀行マンとしてバリバリ働くつもりでしたので。

―― 銀行マンですか?それがなぜ「かぼす本家」を継ぐことになったのでしょうか。

星野 転機は突然でした。父が病で倒れ、会社の後継者問題に直面したのです。色々と悩んだ結果、銀行を退職することに。その後、関連会社で1年ほど勉強をして、別府市へ引っ越し。2003年に会社を継ぐことになりました。かぼすが柑橘であることすら知らなかった私が「かぼす本家」の社長になるとは…運命とはこういうものなのでしょうか。

【奥から高崎山、別府湾、湯の街別府の町並み】

■どうしても必要なもの

―― 銀行マンから会社の社長へ。環境がガラリと変わりました。会社を継いだ時はどのような状況でしたか?

星野 私が継いだ当時の「かぼす本家」は自社農園や加工場を持っておらず、他社に委託製造したかぼす果汁や調味料などの加工品を販売していました。しかし、当初から販売だけではこの先会社を継続することは困難だと感じていたので、今後の展開まで視野に入れると、どうしても「生産から販売までを一貫して行う」必要があると思いました。そのためにはまず自社農園が欲しかったのですが、そう簡単には見つかりません。しかしこれも何かの縁なのでしょうか、かぼす農園を手放したいという方が現れたのです。

―― 渡りに船とは正にこのことですね!必要としていた農園も手に入り順風満帆というところでしょうか。

星野 それがですね、喜びも束の間、簡単には購入出来ませんでした。私が福岡県出身、父の会社も福岡県の会社ということで、行政や地元の許可を得るのに非常に時間が掛かりました。それでも粘り強く弊社の想いや仕事内容を伝えることで理解して頂き、2007年にようやく別府市の浜脇地区に念願の自社農園を構えることが出来ました。ここからがスタートです。

【浜脇地区の山の斜面に広がるかぼす農園】

■かぼすを知らない人たちへ

―― 大きな農園ですね。どのくらいの規模でしょうか?

星野 購入した農地は3ha。現在は約2,000本のかぼすの木が植えられており、1本の木から約30~40kgのかぼすが収穫できます。年間で60tほどの生産量でしょうか。これでも自社商品に使うかぼすの半分で、もう半分は他の生産者から購入をしています。かぼすの自社比率を高めるためにも、現在60aほどの土地を借りる予定です。また、今植えてある木は農園を購入する以前からのものなので、そろそろ植え替えが必要となります。これから10年スパンで200本ずつ植え替えを予定しているので、安定した生産数量を確保する為に、将来的にはもう1~2haほど増やしたいと考えています。

―― かぼすは大分県では日常的に使用されていますが、県外ではまだ認知度が低いように思います。

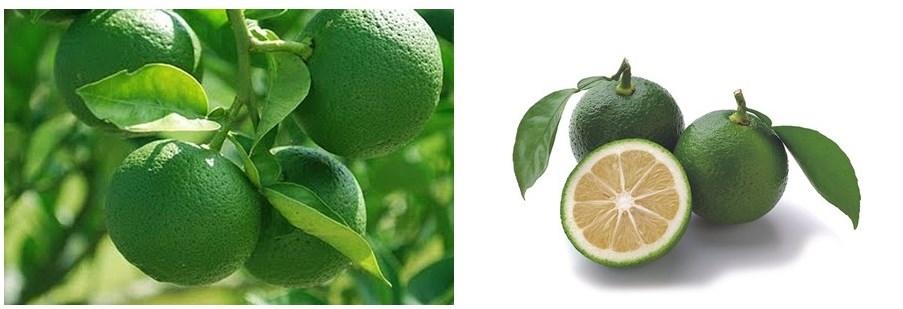

星野 10年前に比べると、かぼすの認知度は上がったと思っています。しかし、まだ"すだち"と混同される方も多い印象を受けますね(笑)。ここでかぼすをアピールさせてください。かぼすは大分県がその生産数量の90%以上を占め、消費量も日本一。8月中頃から路地栽培のかぼすの出荷が始まり、皆様の食卓を彩ります。かぼすにはクエン酸・リンゴ酸・蟻酸・ビタミンCなど有効成分が多く含まれており、独特な香りとまろやかな酸味が料理の味を引き立てます。秋の味覚であるサンマやマツタケにはもちろん、刺身に絞れば魚の臭みを消してかぼすの爽やかな香りが食欲をそそります。「かぼす本家」にもかぼす商品を色々と取り揃えていますので、是非一度お試しください。

【かぼす本家の農園で育ったみずみずしいかぼす】

■農業の未来

―― 仕事をする上で直面している課題などはありますか。

星野 いくつかありますが、まずは…やはり新型コロナウイルスの影響でしょうか。別府は観光地なので、飲食店やお土産物屋の需要がかなり落ち込んでいます。回復までにはかなりの時間を要するとみており、その間に「かぼす本家」も変わらなければならないと考えています。仕事のやり方、商品のラインナップなどを見直して、社員にもお客様にも求められるような会社にしていきたいですね。

―― 新型コロナウイルスの影響はやはり大きいですね…。

星野 長期的な課題としては人材確保です。会社を継続していくためには必須となりますが、その点で農業は特に難しいと感じています。農園を見ても分かるように、作業場が斜面なので、車や機械が入り込むことが出来ません。更に当農園は除草剤を一切使わず、草刈り作業を繰り返して土を育てていますので、夏場は大変な作業となります。現在、常駐で2名の社員が農園を管理していますが、元自衛隊の屈強な方々です。

―― それは頼りになりますね!しかし、2名で約2,000本ものかぼすの木を管理するのは大変ではないでしょうか。今後のことを考えても、人材確保は急務だと感じました。

星野 もちろん収穫期など忙しいときには地元の方々に手伝いをお願いしています。しかし、お二方ともに高齢なので早めに後継者を探さなければなりません。技術伝承にも時間が必要ですし。そのためにも、まずは作業環境の改善が必要ですね。斜面での作業は危険ですし、作業効率を考えても良くはありません。そこで今後は、使用しなくなった田んぼの活用を考えています。

―― 田んぼ…要は斜面ではなく、平面の作業場を造るということですか?

星野 その通りです。今後拡張予定の農園は平面にかぼすの木を植えて、車や機械が作業場まで入れるようにしていきます。機械の導入が進めば草刈りや収穫作業が格段に楽になるので、働き手も増えるのではないかと期待しています。

―― 星野社長としては、どのような労働力を希望していますか?

星野 やはり長く続けてくれる若い労働力です。これからは学生のアルバイトも雇う予定です。若い頃から農業を体験すれば、将来農業に従事したいという若者も増えるかもしれません。別府の大学は外国人留学生も多いので、ここでアルバイトをした外国人が「将来母国やかぼす本家で農業をする」なんてこともあるかもしれませんね。

余談ですが、現在、海外にもかぼすの加工品を輸出しています。かぼすは海外にはない柑橘なので、英語や中国語で伝えるのが本当に難しいですね…。これも今後の課題の一つです。

【膨らみはじめたかぼすの実】

■求められる存在で在りたい

―― 星野社長の会社に対する考え方を教えてください。

星野 会社を経営していく上で、ある程度の規模は必要だと思います。しかし、ただ大きくするだけでなく「求められる存在」であることが重要だと考えています。お客様はもちろん、取引先や社員からも。ときには難しい注文を頂くこともありますが、社員には「その場で出来ないとは言わないように」と伝えています。「このような形であれば可能です」という代案を考える発想が必要なのです。それが社員の成長や、取引先やお客様の満足に繋がるのだと思います。

―― 「かぼす本家」のかぼすは麹スピリッツTUMUGIにも使用されており、プロのバーテンダーを含め、多くの方が愛用しています。最後に”造り手” から ”使い手”へのメッセージをお願いします。

星野 先ほどにも述べましたが、「かぼす本家」の農園は、除草剤を一切使わず、草刈り作業を繰り返して土を育てます。消毒も必要最低限のみ。土作りから収穫まで丁寧に手作業することで、安心・安全でおいしいかぼすを育てることができます。そうして自然のなかですくすくと育ったかぼすが当社のブランド『別府湯けむりかぼす』なのです。”造り手”として丹精込めて造ったものが商品として使われ、それがバーテンダーや料理人、家庭で使われて「美味しい」と喜んで頂けているのであればこれほど嬉しいことはありません。これからも皆様に「求められる存在」で在り続けるために日々精進して参ります。

―― 本日はお忙しいところ貴重なお時間をいただき誠にありがとうございました。これからの「かぼす本家」の更なる飛躍と星野社長のご活躍を心よりお祈り申し上げます!

【かぼすの実をチェックする星野社長】